令和5年4月18日(火)に、医療創生大学と高大連携に関する協定締結式を執り行いました。本校は、平成23年5月に当時のいわき明星大学と協定を締結して以来、現在に至るまで、様々な連携事業を行ってきました。その主なものとして、高校1年生全員が大学に赴き、大学での学びを体験する一日総合大学、高校2,3年生を対象とした大学教授等による出前講座「半日総合大学」などが挙げられます。

ここ3年ほどは新型コロナウイルスの影響により、本来の形で実施できないものもありましたが、大学のご理解とご協力をいただき、工夫しながら連携事業を継続してきました。

このたび、改めて医療創生大学と高大連携に関する協定を締結させていただくことができ、大変うれしく思っています。磐城桜が丘高校として、この連携を生かし、生徒の視野を広げ、学びを深める取組を進めていきたいと考えています。

先週、1年生を対象とした応援練習を行いました。これまでコロナ禍で中止となっていましたが、ようやく実施することができました。また、校歌・桜が丘讃歌の練習日には、昨年度実施できなかった2年生も加わりました。

私は、校歌の一番にある「わが磐陽の学舎に 心と身とを練りあげむ」という歌詞が大好きです。生徒たちにはぜひ、この3年間で「心と身とを練りあげ」てほしいと思いますし、私自身もそのような覚悟で仕事に取り組んでいかなければ、と気持ちが引き締まります。

また、平成6年の創立90周年に際して作成された、桜が丘(当時:磐女)讃歌「若い翼」は、その伸びやかな旋律が印象的で、私たちの前途を明るく照らしてくれるような感じを強く受けます。

生徒たちには、この二つの歌を心と身に刻み込み、生涯口ずさむものとしていってほしいと思います。また、近々野球応援を予定していますので、この練習の成果をおおいに発揮してくれることを期待しています。

3月27日(月)に新入生オリエンテーションを実施しました。入学予定の生徒たちの輝く表情が非常に印象的でした。本校が誇る桜も八分~九分咲きとなり、盛大に歓迎しているかのようでした。入学式までには見られなくなってしまうであろう今年の桜。新入生及び保護者の方々に見てもらえたこと、本当によかったと思っています。

新入生の皆さん、いい高校生活にしましょうね!

3月1日、第75回卒業証書授与式が行われ、卒業生たちはそれぞれの道へ進んでいきました。そして、3月15日、高校入試の合格発表が行われ、新一年生となる生徒たちの喜びの声が敷地内に響き渡りました。

東京では3月14日に桜(ソメイヨシノ)の開花発表がありましたが、1953年の統計開始以来、最も早い記録に並んだとのこと。

本校は校名の通り、4月には学校全体が埋め尽くされるほどの桜が咲きますが、もう既につぼみがかなりふくらんできています。現一年生の入学式当日はまさに満開!といった感じだったのですが、今年は(残念ですが)少し早まるかもしれません。多少やきもきしながら、毎日校長室から桜を眺めています。

「正門横の桜の樹」

「つぼみがこんなに!」

明けましておめでとうございます。

2023年のスタートです。

3年生は今日、明日と、共通テストに向けたトレーニング模試。最後の追い込みです。一人一人の目標が達成できることを心から願っています。磐城桜が丘の生徒たち、最後まで粘り抜け!

さて、私は、年の初め、箱根駅伝を欠かさず見ています。それは、自分がランニングを趣味にしているということもありますが、それよりも、一年の初めに、テレビ画面に映し出される人たちの本気の「情熱」に触れることができるから、というのが大きな理由です。

教師という仕事も、「情熱」がとても必要なものだと思います。時代とともにさまざまな教育理念や教育技術が生まれますが、その根底に「情熱」がなければ、それらは絵に描いた餅になってしまうでしょう。

2023年、私がどれだけの「情熱」をもって先生方や生徒たちに向き合っていけるか。そんな風に自問自答しながら、二日間のテレビ観戦を終えました。そういえば、コロナ前には横浜駅前まで現地応援に行ったこともありました。コロナが落ちついたら、また現地で直接、選手たちの、スタッフたちの、応援する人々の「情熱」に触れてみたいと思います。

今日は12月6日(火)。昨夜はいわきの山々にも雪が降り、非常に寒さの厳しい日となりました。

一日中、雨模様。夕方になって薄日が差し、ようやく雨が止みかけたかと思ったとき、校舎上空に虹が!

まだ授業中の生徒たちには悪いなあと思いながらもパチリ!

虹を見るとなぜか少し幸せな気持ちになるから不思議です。

先日、地元紙に、「若者目線で利活用提案 磐城桜が丘高生 いわき駅前公共スペース」という見出しで、本校に関する記事が掲載されました。いわきアカデミア推進協議会のいわき発見ゼミが開かれ、本校生がJRいわき駅南口広場など駅周辺の公共スペースの利活用策を提案した、という内容です。

本校も「総合的な探究の時間」を中心に探究学習に取り組んでいますが、今回の学びは、いわきアカデミア推進協議会と地域企業等からご協力をいただいて1学年で実施したものです。

1学年の生徒たちは、11月22日(火)に、以下の6つのコースに分かれて各企業・NPO法人を訪問し、それぞれから提示された課題の解決方法について考えを深めるという学びを行いました。

(1)イノベーション・先端技術コース

(2)サスティナブルコース

(3)地域の魅力発信コース

(4)地域開発・地場創生コース

(5)金融・地域企業応援コース

(6)農業・6次化コース

冒頭に紹介した新聞記事は、このうちの(4)のコースに取り組んだ生徒たちに関するものでした。1年生は、現在、この日に学んだ内容のブラッシュアップを進めています。12月13日(火)には、ご指導いただきました各企業、NPO法人の方々をお招きしての校内報告会、さらに1月18日(水)には各コースから選ばれたグループによる校内発表会を実施する予定です。

今求められている「学びの変革」を進めていくにはまだまだ課題もありますが、教育の「不易」の部分を常に意識しながら、新しい時代を作っていく生徒の育成に積極的に取り組んでまいります。

今回の探究学習でご指導をいただいている各企業の皆様、NPO法人の皆様には、この場をお借りして改めて深く感謝申し上げます。

イノベーション・先端技術コースの様子(古藤工業株式会社様にて)

サスティナブルコースの様子(NPO法人ザ・ピープル様にて)

10月24日(月)~26日(水)の3日間、東京で開催された全国普通科高等学校長会 理事会及び第72回総会・研究協議会に参加してきました。

今年度の大会テーマは「未来を担う普通科高等学校教育」、サブテーマは「ポストコロナにおける普通科高等学校教育」でした。これらのテーマのもと、文部科学省による講話、シンポジウム、7本の研究協議が行われましたが、そのいずれもが非常に学ぶところの多いもので、改めて教育を取り巻く時代の大きなうねりを感じたところです。現在、「令和の日本型教育」の構築が叫ばれ、普通科においてもより一層の特色化・魅力化を図る動きが顕著になってきています。

本校においても、そうした普通科の特色化の一環として、令和5年度から「教育コース」という教育プログラムが始まります。本校は伝統的に教職を目指す生徒が多く、教員として地元を中心に多くの卒業生が活躍してきました。そこで、教育に関わる意欲を持った生徒に対し、探究学習や講演会、体験学習などを通して「教育」について学びを深める機会を設け、将来、教育に携わる人材として育成することを目的とするものです。

「教師になりたい」「教育に関係した仕事に就きたい」と考えている中学生の皆さんには、本校で、同じ志を持った仲間と励まし合いながら、夢を叶えていってほしいと思います。

このたび、校長ブログを開設しました。折に触れ、校内の出来事、私の思いなどを記していければ、と考えています。

さて、9月末から管理職による授業参観を実施しています。先生方は緊張するかもしれませんが、私にとっては、先生方や生徒たちの普段の様子を知ることのできるとても大切な機会です。私の参観のポイントは、「どのような形態の授業であれ、生徒たちの頭が動いているかどうか」であり、このことは先生方にも伝えたところです。もちろん、そのような授業が成り立っているならば、生徒たちとの関係構築もできている、と考えます。

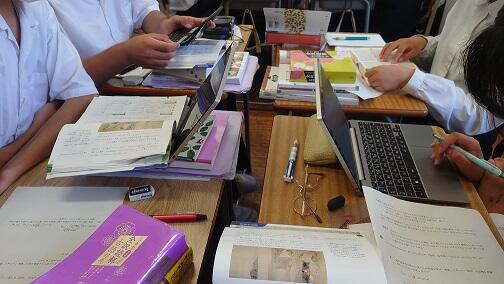

以下の写真は、1年生の「言語文化」の授業の様子です。本県でも今年の一年生から「一人一台端末」が導入され、その活用に取り組んでいます。この授業では『伊勢物語』の「筒井筒」を教材とし、端末を活用しながら「調べ→発表→討議→まとめ」という流れで生徒たちが主体的に学びを進めていました。

県教委が進める「学びの変革」に現場としてどう対応していくか課題はたくさんありますが、先生方と一歩一歩進んでいきたいと思います。